Définition

Le gameplay désigne l’ensemble des actions que les joueurs peuvent réaliser dans un jeu vidéo. Il s’agit de l’interaction principale entre le joueur et le jeu. Contrairement aux autres médias narratifs (films, livres), les jeux vidéo sont des œuvres interactives, ce qui place le joueur dans un rôle actif.

Les actions qu’un joueur peut entreprendre sont réglées par des mécanismes créés par les game designers. Cela inclut :

- Les actions possibles (sauter, courir, interagir)

- Les objectifs du jeu (gagner des points, résoudre des énigmes)

- Les contraintes qui limitent ces actions (points de vie, obstacles)

Ces règles et mécanismes ne sont pas toujours explicitement annoncés, mais doivent être découvertes par le joueur.

La boucle de gameplay

La boucle de gameplay, ou gameplay loop, est un concept fondamental dans la conception des jeux vidéo. Elle désigne le cycle d’actions répétitives que le joueur effectue dans le jeu, constituant le cœur de l’expérience ludique. Cette boucle est généralement composée de trois éléments clés : l’action, la réaction et la récompense.

- Action : Le joueur entreprend une action, qu’il s’agisse de sauter, de tirer, d’explorer ou de résoudre une énigme. Cette action est souvent motivée par l’objectif du jeu ou par la volonté d’interagir avec le monde virtuel.

- Réaction : En réponse à l’action du joueur, le jeu fournit un feedback immédiat. Cela peut être visuel, sonore ou contextuel, et il est essentiel pour informer le joueur de l’impact de son action. Une bonne réaction aide à renforcer l’engagement du joueur et à rendre l’expérience immersive.

- Récompense : Après la réaction, le joueur reçoit une récompense qui peut prendre différentes formes : points, niveaux, objets, ou simplement la satisfaction d’avoir accompli un objectif. Cette récompense incite le joueur à continuer à jouer et à s’investir davantage dans l’expérience.

La qualité et la fluidité de cette boucle de gameplay sont cruciales pour maintenir l’intérêt et l’engagement des joueurs. Une boucle bien conçue crée un sentiment de progression, encourage l’expérimentation et renforce l’immersion.

De plus, les boucles de gameplay jouent un rôle clé dans la caractérisation des jeux par genre, facilitant ainsi la reconnaissance et la classification des jeux vidéo.

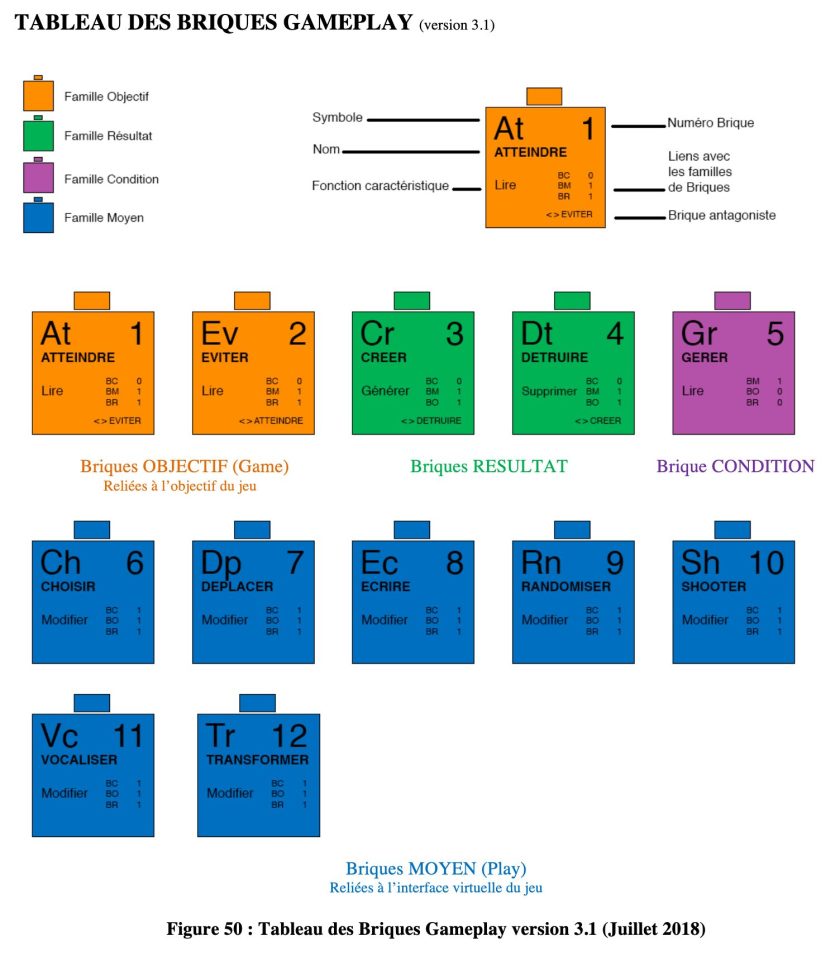

Les briques de gameplay : le dictionnaire du jeu

Pour analyser le gameplay, il est possible de décomposer ses mécanismes en éléments fondamentaux, appelés « briques de gameplay ». Ces briques ont été classées par Julian Alvarez en quatre catégories :

- Objectifs : Ce que le joueur doit accomplir.

- Résultats : Les conséquences des actions du joueur.

- Conditions : Les éléments déclencheurs dans le jeu (événements, actions spécifiques).

- Moyens : Les ressources disponibles pour le joueur (armes, objets, capacités).

Cette grille permet de comprendre les éléments constitutifs d’un jeu et de mieux appréhender son fonctionnement en classe.

La rhétorique procédurale : les règles du jeu comme porteuse de sens

Parfois, les actions que peut/doit faire le joueur (ou pas) peuvent être porteuses de sens. C’est ce que Ian Bogost appelle la rhétorique procédurale dans son livre Persuasive games: The expressive power of videogames, publié en 2007. Pour lui, la rhétorique procédurale est la manière dont un jeu exprime des idées à travers ses règles et ses mécaniques.

Selon Ian Bogost, il existe plusieurs types de rhétorique procédurale :

- La rhétorique de l’échec,

- La rhétorique de la victoire,

- la rhétorique de l’obéissance,

- la rhétorique de la désobéissance,

- la rhétorique de l’ennui,

- la rhétorique de l’absurde,

- la rhétorique de l’ininteractivité,

- la rhétorique de l’attachement

- et la rhétorique de l’irréparabilité.

Par exemple, un jeu peut transmettre un message sur la réussite ou l’échec en plaçant le joueur dans des situations spécifiques qui l’incitent à suivre ou à remettre en question les règles établies. Sur son site internet, Pierre Corbinais donne quelques exemples de jeux vidéo exploitant des rhétorique procédurale.

Les jeux peuvent ainsi aborder des sujets complexes comme l’éthique, les choix moraux, ou encore les dynamiques de pouvoir, non pas par des dialogues ou des textes, mais par les actions que les joueurs doivent réaliser.

Ainsi, s’intéresser à la rhétorique procédurale, c’est questionner les messages qui se cachent derrière les règles du jeu : les tâches que doit faire le joueur, les moyens qui leurs sont alloués (les mécaniques) pour accomplir ces tâches.