Quelle est la différence entre gamification, ludification et ludicisation ? Ces trois notions sont souvent confondues lorsqu’on parle de l’usage du jeu dans l’éducation, le marketing ou la société. Cet article fait le point.

Gamification

La gamification (terme anglophone) renvoie à l’utilisation de mécaniques de jeu dans un contexte non ludique. Elle repose sur l’idée que le jeu (le game) serait ludique en soi, et qu’il suffit de transposer ses mécanismes dans un autre domaine pour susciter du plaisir.

En français, le terme ludification est souvent utilisé pour traduire gamification. Mais en anglais, ludification désigne plutôt le phénomène de diffusion du jeu dans la société, ce qui prête à confusion.

Un exemple bien connu est Waze : l’application GPS transforme la conduite en expérience ludifiée grâce à des mécaniques issues du jeu vidéo. Les utilisateurs accumulent des points, gagnent des statuts (petit smiley qui devient « roi de la route »), et participent à une compétition implicite en signalant des événements sur la route. Ici, la logique de la gamification ne consiste pas à transformer l’application en jeu, mais à importer des mécanismes de récompense et de classement pour renforcer l’engagement.

Les mécaniques les plus souvent mobilisées, notamment dans le domaine marketing, sont par exemple :

- l’attribution de points ou d’un score ;

- le passage de niveaux ou de statuts ;

- la comparaison avec d’autres utilisateurs (classements, défis) ;

- l’usage de quiz ;

- des interfaces proches du jeu (tableau de bord, jauges, missions) ;

- ou encore l’intégration d’outils de contrôle type joystick.

Ludicisation

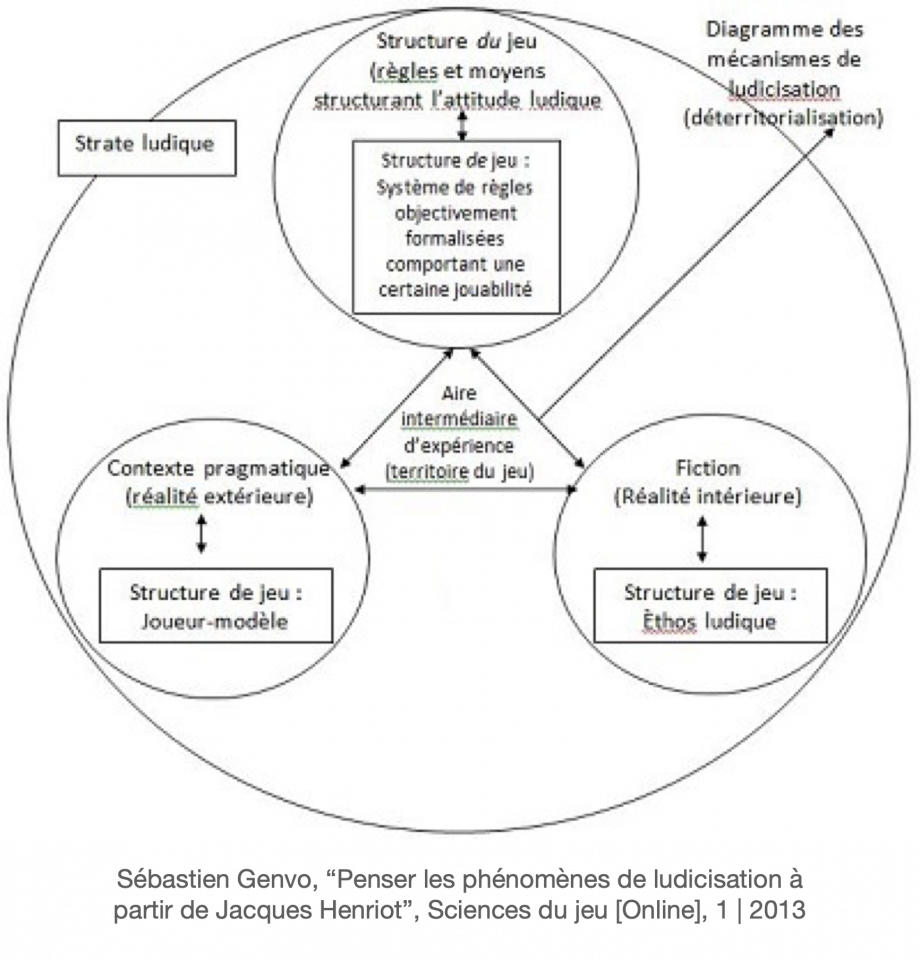

En 2013, le chercheur Sébastien Genvo (Université de Lorraine) a proposé le terme de ludicisation. Ce concept déplace l’attention du support vers l’expérience : il ne suffit pas d’ajouter un « objet-jeu » pour créer du ludique. Ce qui compte, c’est la manière dont le joueur accepte d’entrer dans une activité ludique (play), dans un contexte donné.

Un exemple simple : les jeux d’enfants sans support matériel. Jouer à « chat » ou inventer une histoire avec des rôles ne nécessite aucun objet, mais repose sur une convention collective, des règles implicites et la volonté des enfants d’y croire. Ici, le ludique ne réside pas dans un objet extérieur, mais dans la reconfiguration d’une situation ordinaire en situation de jeu.

Appliquée à la pédagogie, la ludicisation signifie que :

- mettre les élèves devant une activité ludique ne signifie pas nécessairement leur donner un jeu déjà conçu (game) ;

- il s’agit plutôt de « reconfigurer la situation de classe », en faisant en sorte que les actions que l’élève-joueur effectue dans l’activité ludique soient des « métaphores » des actions usuelles en classe..

Selon Genvo, trois conditions doivent être réunies pour qu’une situation devienne ludique :

- une structure de jeu (des règles, un cadre) ;

- un contexte pragmatique (les conditions sociales et culturelles de l’expérience) ;

- une fiction intérieure (la capacité du joueur à investir l’activité).

Conclusion

Parler de gamification ou de ludification insiste trop sur le support de jeu (game-centered design), comme si celui-ci était automatiquement porteur de ludicité. Le concept de ludicisation, au contraire, replace l’expérience du joueur et le contexte au cœur de la réflexion (human-centered design).

Comprendre le jeu, c’est analyser comment règles, liberté, contexte et fiction s’entremêlent pour produire une expérience culturelle singulière.